Corriere della sera, 24 gennaio 2000

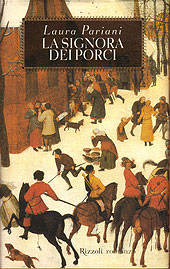

Le streghe lombarde di Laura Pariani

di Giovanni Pacchiano

C'è chi, in letteratura, punta sull'intrattenimento. C'è chi, invece, sceglie la strada più difficile. È il caso di Laura Pariani e del suo ultimo romanzo. Perché, per raccontare una vicenda di presunte streghe, nel livido clima cinquecentesco dell'Inquisizione, l'autrice opta per un linguaggio anticonvenzionale, ad alta temperatura espressionistica. Prendendo come base il vecchio dialetto lombardo di un paesino dell'alto Milanese: e non solo nei dialoghi! Mescolato a una lingua italiana volutamente impettita – il linguaggio del giorno di festa del contadino non acculturato –, farcita di sentenze che costantemente rimandano al senso comune di chi, con la vita, deve quotidianamente lottare. Una storia, dunque, di streghe ritenute tali e di sinistri inquisitori, narrata con abile sfasatura di piani temporali: dal dopo (il processo) al prima (il tentativo, da parte delle tre «streghe» – la nonna, Pulònia, la figlia, Ipòlita, e la nipotina, la tredicenne Sanguèta –, di uccidere il pittore Antonino Toso). Sino a un evento ancor più remoto, più vecchio di dieci anni, e all'origine delle circostanze: lo stupro che Antonio, insieme a due compari, perpetra ai danni della graziosa sorella di Ipòlita, Giàcuma. Che si affogherà in un acquitrino. È solo un caso che, appunto a distanza di dieci anni, Antonio torni nel paese delle tre donne, e che domandi ospitalità per una notte? O è il segno delle terribili pratiche magiche della «Signora della Prea–crua», dispensatrice di sortilegi e di morte, cui, secondo il vicario inquisitore, le tre donne sono devote? Dopo una notte di baldorie e di orribili sogni, Antonio scampa per miracolo alla vendetta che gli è stata preparata; torna, il paese, al suo umile esistere, sinché non arriva l'inquisitore... Ci sono, nella Pariani, suggestivi echi della pittura provinciale lombarda tardo–cinquecentesca, chiaroscurata e drammatica. C'è, nelle cadenze allucinate della notte della verità, e del processo, un'energia narrativa coinvolgente. Complicato dall'ostacolo del dialetto, il romanzo non è per tutti. Ma chi ha mai detto che (come qui avviene) la grande letteratura debba essere per tutti?

Il sole 24 ore, 31 dicembre 1999

La signora dei porci di "Büsti Grandu"

di Ermanno Paccagnini

Mi è difficile non concordare col risvolto di copertina, in cui La Signora dei porci è definito «un romanzo complesso e affascinante, un’opera corale letterariamente compiuta che dimostra la piena e assoluta maturità stilistica di Laura Pariani», cui aggiungo – fors’anche perché la "lingua altra" che fa lievitare il racconto mi è familiare – che si tratta d’un libro dalla crescente carica trascinante, che sfocia addirittura in climax nel capitolo che rivive dall’interno quasi in tempo reale i tremori visionari di una agonia. Tutto merito d’un ritmo narrativo impresso dal davvero mirabile montaggio, che distribuisce cadenze perfette all’alternarsi di voci ora interne ora esterne ai personaggi, di coralità maschile e soprattutto femminile, e del "tutti" che diffonde un’aura di malinconicamente addolorata coralità da mondo antico e sottolinea una musicalità che dalla lingua si estende all’atmosfera. Voci introdotte da notturni dialoghi solo apparentemente esterni al racconto: tra la Scrittrice – con considerazioni solo a prima vista metanarrative, la cui pregnante levità deriva anche dal doloroso deposito di sé consegnato a L’amore vuoto della Perfezione degli elastici – e un Io che rivelerà poi lo stesso grande Mietitore spesso in dialogo coi personaggi, a ricordare loro la caducità del tutto, in cui per brevi cenni essa richiama, a specchio con la storia ambientata nel Cinquecento, una assai meno lontana storia di abbandono, e di "vendetta" per maleficio, con protagonista sempre una povera donna.

Libro della maturità quindi (oltre che tra i più rilevanti di questi ultimi anni, a siglare una voce di indiscusso rilievo): ove confluiscono linee e ipostasi narrative che hanno sin qui caratterizzato il cammino della Pariani, quali il mondo della povera gente visto dal basso; il lavorio linguistico che nasce dall’interno di quel mondo; la ricostruzione storica. Qui ci si muove, insieme concentricamcnte e diacronicamente, tra festa (e riti d’ascendenza pagana) dei Santi Innocenti del dicembre 1561 nella terra «sarvadiga» e «senza storia» di Magnagu, e il gennaio–febbraio 1562 nella Busti Grandu (Busto Arsizio) degli interrogatori inquisitoriali contro le donne di quel povero borgo, accusate di stregoneria per aver cercato nel proprio immaginario magico un compenso alla propria esistenza di "inesistenti".

Il tutto nasce dalla denuncia per maleficio ad mortem nei confronti del pittore Antonio Toso, autore dieci anni prima di una violenza a una ragazza del borgo e tornato nel paese spinto da una incontrollabile forza interna; da qui lo sfilare a girotondo, con continui passaggi di prospettiva, di tante figure, maschili ma soprattutto femminili (donne e bambine), col proprio carico di dolori e sogni che si oggettivano nella figura della Signora dei porci", dalle benigne ma anche terribili caratteristiche proprie della Domina Ludi di Sibillia e Pierina e delle tante note vicende processuali di stregoneria. Uno sfilare cadenzato esternamente nell’arco delle otto notti in cui la Scrittrice si confessa tra forza di cose da dire e pudore della dizione, e nel corso delle quali il suo silenzio accoglie quei lontani personaggi che la vengono a visitare e inquietare col racconto delle proprie storie di sofferenze, che si depositano sulla pagina con l’andamento oralmente sapienziale proprio delle storie contadine raccontate di sera in inverno nelle stalle, in cui prendono corpo in forme moderne anche i racconti di quella Bibbia che attraverso nomi figure espressioni e immagini scandiscono in dialogo ora diretto ora antifrastico il romanzo.

Un racconto dall’interno, cui necessita una lingua davvero tutt’uno: una lingua–dialetto che vivifica anche l’italiano nel "di fuori" dei cittadini, ma che soprattutto si dà da sé nella ricchezza stilistica della pronuncia propria del povero, nella piena incisività d’una proverbialità che scandisce sapienzialmente il dire, e di suoni e immagini che ridonano anche le sfumature, in un processo osmotico reciprocamente arricchente, che alimenta tensione e profondità sia sul piano stilistico–espressivo sia in ciò che lo sottende. Che è un intenso dire del dolore del mondo da parte di voci provenienti dalla «zona oscura dell’anima dove ha radice quel senso fondo di dolore che e la vita stessa». Un mondo povero soprattutto per mancanza d’amore, sempre più pervaso dal nulla proprio del tradimento e dell’impostura, dimenticato da un Dio che non si preoccupa «della sorte da nuióltar puaritti» e anzi brandito come strumento di offesa dal potente. Ove però il senso, se non la verità, non risiede tanto in chi pronuncia le condanne, ma in chi, come quelle donne, sa guardare in viso la propria sorte con la forza e la coerenza date da un immaginario avvertito come vivo, quotidiano. Un libro ricco di sfumature, insomma. Ove la sfumatura principale è quella di una brumosa e addolorata (a tratti anche risentita), ma pure calda e tenera malinconia.

Il volo di Sanguéta

di Maria Vittoria Vittori

Se c’è un mondo caro a Laura Pariani, questo è il mondo delle vecchie corti lombarde, cascinali e cortili risucchiati dall’ombra, perduti nella nebbia, da cui affiorano, a saperli interrogare, voci di bambini, pianti, cantilene, racconti d’amore e di morte: il mondo rappresentato nei racconti Di corno o d’oro (1993). Questa predilezione non le impedisce poi di provare attrazione per mondi assai lontani e diversi, come gli sconfinati altipiani dell’America Latina, battuti dal vento e dalla solitudine, protagonisti di alcuni racconti de Il pettine (1995) e del romanzo La spada e la luna (1995). E anche in La Signora dei porci, romanzo che è tutto all’interno di un piccolo villaggio della brughiera e come un gioco di scatole cinesi, all’interno delle Corti di questo villaggio, e all’interno del cuore delle creature che vi abitano, trova il modo di insuanarsi il respiro dilatato delle foreste sudamericane: perché ugualmente vi si svolgono storie d’amore, di pena, di rancoroso sortilegio e ugualmente batte cortili domestici e foreste selvagge il Mietitore con la ranza, il misterioso personaggio che tiene assidua compagnia alla scrittrice, novella Sherazade. Nelle notti di composizione dell’opera. E una storia densa e densamente abitata da personaggi. uno straordinario romanzo polifonico, come non se ne scrivono più da noi, o meglio, come non si ha più il coraggio di scriverne. Magnàgu, infimo villaggio della brughiera. anno di grazia (o di disgrazia) 1561, negli ultimi giorni dell’anno. Per motivi — presentimenti o smarrimenti – il pittore Antonio Toso fa ritorno, in un giorno illuminato solo dal bianco. in questo villaggio dove era stato dieci anni prima a dipingere una chiesa e a seminare confusione, violenza e rancore.

E subito del suo ritorno prendono possesso gli abitanti di Magnàgu: i padroni dell’osteria della "Selva Grande prima di tutto, Isàcu e Pulònia e poi i loro figli, i generi, i nipoti. Dieci anni prima s’era uccisa la figlia adolescente Giacùma, dopo aver partorito Centén, innocente di nome e di fatto. È da qui, dall’odio feroce covato da Pulònia nei confronti di Antòni e dei suoi compagni, che scaturisce la tragedia. Le tremende parole di Pulònia richiamano quelle di un’altra madre, un personaggio di Paola Masino, che nel romanzo Monte Ignoso pronuncia una durissima requisitoria contro un Dio che non è madre. E poi ci sono lpòlita, tutta assorbita dall’odio verso Antòni, uno che si esprime in cantilene di maledizioni, in giudizi secchi, irrevocabili; la figlia Sanguéta, con un marito di fiammeggianti capelli e un piccolo nucleo intatto di pensieri e sogni che nessuno potrà scalfire, e, come in una vera e propria tragedia, il coro degli uomini, intenti a ripararsi dalla vita come meglio possono, il coro delle donne, nella cui voce cupa e profondissima s’intuisce un fiume di rancore sotterraneo pronto a straripare, il coro dei bambini in cui si mescolano la precoce consapevolezza del dolore sia felice smemoratezza del gioco. Proverbi, cantilene, filastrocche, intessono l’intera trama linguistica del romanzo: proverbi fondati sulla corporeità, sulle funzioni fisiologiche, cantilene che servono a cullare, ad anestetizzare l’ansia, ad esorcizzarla paura, leggende segrete e confidenti che danno compagnia, illudono di non essere i soli a patire. Tra queste, la leggenda più grande, che scalda il cuore delle donne offese e semina terrore nel cuore degli uomini impudenti: quella della Signora della Pietra Crua. Vendicatrice dei torti e delle violenze, consolatrice degli ultimi, anzi di quegli ultimi tra gli ultimi che sono le donne di Magnagu, figura ibrida, che richiama la maga Circe, che trasformava gli uomini in porci, e quella della Madonna Nera venerata dalle creature dei bassi di cui parla Anna Maria Ortese. La Signora dei porci dà appuntamento alle sue donne nei folto della brughiera, accanto alla grande pietra che è il suo simbolo; offre consolazione ma sa anche come alimentare e tenere vivo il grande fuoco del rancore. Quegli impudenti dei pittori hanno osato raffigurarla sulle pareti della chiesa nelle scintillanti vesti di Erodiade, hanno osato far violenza, in quello stesso luogo, a Giacùma, la «tusétta alégara ‘me ‘na fringuela». Non può esserci scampo per loro: incendio, rovina, vendetta in differita per l’Antòni, attraverso la maledizione rituale. Non avranno pietà di loro gli inquisitori. frà Niccolò, dalla gentilezza lupesca, e il notario, sopraffatto dalle enormità che sente da queste donne, dal loro riso disperato e oltraggioso, dalle loro dichiarazioni di inimicizia verso un Dio assente o sordo ai loro patimenti. Ma la sconvolgente modernità di questa storia che non è soltanto la ricostruzione, per quanto documentata e assai coinvolgente, di un caso di stregoneria (come La chimera di Vassalli) s’insinua come un lungo brivido nel finale: allorché dialogano il Mietitore e la Signora, nelle cui braccia si è completamente abbandonata, come ad una festa promessa e lungamente attesa, la povera Sanguéta torturata a morte. Chiede dunque il mietitore: «Voglio proprio vedere ‘des come farete, la mé Signora, a dire a ‘sta bambina che siete solo un sogno». E allora la storia dispiega tutta la sua disperata, potente bellezza, e davvero s’infiltra nelle nostre terminazioni nervose, nelle nostre più fonde inquietudini, nel nostro stesso sangue. Il volo finale di Sanguéta sigla la nostra impossibile liberazione da lei.

Diario della settimana, 17 Novembre 1999

C'era una volta in Lombardia

Un bellissimo mosaico, ricco di vivaci microstorie

di Massimo Onofri

Vittorini, anticipando su Il menabò una parte di ciò che sarebbe diventato Horcynus Orca del siciliano D’Arrigo, dopo aver confessato la «nessuna simpatia né pazienza per i dialetti meridionali», aggiungeva: «I dialetti che sarebbe auspicabile di veder entrare nelle elaborazioni linguistiche della letteratura dei giovani sono, a mio giudizio, i padani, i settentrionali, che già risentono detta civiltà industriale». Mi chiedo, allora, che cosa avrebbe detto questo critico generoso e visionario – di una visionarietà che postulava, in letteratura, l’ottimismo dello sviluppo – di fronte a questo libro difficile, ma bellissimo, di Laura Pariani: padano, appunto, e scritto dentro una lingua ben più che dialetto, semmai lingua di latte e pane, di sterco e strame, parlata dai «puaritti», veri e propri forzati della vita, a metà del Cinquecento, tra Büsti Grandu (Busto Arsizio) e un piccolo villaggio della brughiera milanese, Magnágu. Di certo non v’avrebbe trovato la celebrazione di sorti magnifiche e progressive: se è vero che questa lingua miracolosa s’inventra nel corpo di un’antichissima civiltà contadina che ha il suo ombelico nella miserrima locanda dello ieratico Isácu, una specie di padron ‘Ntoni lombardo che sa parlare «con quella severità con cui sempre i contadini di Magnágu condiscono i momenti in cui si senton venire el gruppu in gura», e della vecchia Pulónia, cieca e stròliga, eresiarca femmina e plebea, che ha perso precocemente tutti e sei i figli maschi (compreso l’ultimo frutto suo più bello, la giovanissima Giacuma: annegata per amore e per ingiuria in un acquitrino), e che ora vive solo nel rancore e nella sorda attesa della vendetta.

Ho detto di un libro bellissimo, ma difficile: laddove la difficoltà, per chi non ha avuto tra i materni suoni quelli di Lombardia, sta proprio nella conquista di questa Iingua che, con crescente pathos, con crescente pietà, sa sottrarci alla odierna gora di un linguaggio trivialmente comunicativo, e di triviale ideologia (che, tra i maestri di pensiero e moralità, è arrivata via via a sostituire il corsaro Pasolini col re degli ignoranti, Celentano), per sospingerci dentro un contromondo che ha la consistenza amniotica dei sogni, la primeva verità di ciò che è profondamente umano. Più di questo, forse, non è possibile chiedere oggi alla letteratura. La storia potrebbe cominciare così, come comincia nella dizione remota, favolosa, delle parole di Isácu: «Cera una volta, e una volta non c’era, un maestro pitùr che venne a frescare la gésa di Santa Maria. Gian Battista Della Cerva al sa ciaméa».

La chiesa, gli affreschi, i villici che posano beati di stupefazione: e con i pittori – tra i quali c’è il bell’Antóni, sciupafemmine e comite di gozzoviglie – arriva anche un’idea più festiva della vita, monta, col vino che spumeggia, la ciurma dei desideri, anche quelli più indicibili, dislaga, ineludibile, la tragedia.

C’è, poi, sotto la guida della Pulónia, la comunità delle donne, che disvive, ma religiosamente spera nella fantasmatica Signora dei porci, domina del bosco che, per onta immemorabile, porta odio «a tutta la razza ominìle», e gli uomini che incontra, tutti, muta in maiali. C’è infine la Santa Inquisizione che tortura e strazia, insomma strenuamente inquisisce: di stregoneria e d’omicidi, quelli perpetrati, appunto, nel nome della Signora. Una storia, ma composta di mille microstorie: una per ogni punto di vista, compresi i non pochi cori, dentro un montaggio di sapienza quasi imbarazzante. Sono le storie che vanno a ingravidare il silenzio dell’unico personaggio nostro contemporaneo: una «Scrittrice», tormentata e stanca, con lo sguardo fisso negli occhi della morte.

TuttoLibri – La Stampa, 20 novembre 1999

Con Laura Pariani nel Cinquecento a cercare la Signora dei porci

di Lorenzo Mondo

Evidentemente, come l'immaginaria Scrittrice – in realtà il suo doppio – con cui ama intrattenersi, Laura Pariani ha l'impressione che il mondo attuale "sia senza sangue e che stia sprofondando nel nulla". Per questo è tentata dal passato, quello ancestrale della sua terra lombarda, alla quale si mantiene, con poche eccezioni, fedele. Dedicandole, per la prima volta dopo tanti racconti, un romanzo (La Signora dei porci). Terra di brughiera, gleba infeconda, dove le case si aggrumano come covili a difendersi dalla nebbia e dal gelo, impregnate di sudore e di stalla. Siamo nel Cinquecento nel contado di Busto Arsizio e, a riassunto filato, sembrerebbe di trovarsi davanti a un romanzo storico: la rievocazione, basata su documenti, di un processo per stregoneria dall'esito scontato. Sono inquisite nello stesso tempo tre generazioni, madre, figlia e nipote. Antonino Toso, un pittore itinerante, le accusa di averlo affatturato e ridotto allo stremo con cibo guasto e orrende pratiche di magia. Intendevano vendicare una donna della famiglia che, da lui violentata e abbandonata, si era gettata in uno stagno. Sottoposte a tortura, confessano di essere ispirate da una misteriosa Signora dei porci che appare nei sogni e in una radura, accanto a una grande pietra nuda. Chi la reca offesa viene trasformato in maiale. Nella Signora è ravvisabile una antica divinità lunare (Diana, Herodiana, Erodiade) ben nota agli studiosi, il residuo di un paganesimo che sopravvive sotto Ia crosta di un cristianesimo malinteso e malimposto. Nessuno sfugge ai suoi influssi, lo stesso Toso l' ha dipinta sulla parete di una chiesa nelle vesti di una lasciva Erodiade, sfrenata nella danza. Ma la signora è soprattutto la confidente e vendicatrice delle donne, delle loro stremanti fatiche e umiliazioni, del loro cupo dolore. Non è un caso che sia una coalizione di donne a incalzare il colpevole, opponendosi all'apatia degli uomini, alla loro volontà di dimenticare. In pagine intense, la cieca Polonia si erge, come una inflessibile parca, contro il marito Isàcu che invoca la virtù della compassione. Perché sono "capaci di rancori di molta portata le donne; e questo a colpa della loro miseria intréga e solitaria, l' ho già detto; e del fatto che, stando meno lontane dalle bestie rispetto a noi òman, ognuna delle malearti dul damòni – reggitore penetra più facilmente nel terreno del loro corpo. Perché chi è infelice diventa cattivo". Si sarà inteso a questo punto come non interessi alla Pariani un lineare percorso narrativo, spruzzato di storia e sociologia, di banale rivendicazione femminista. Vuole inabissarsi piuttosto nell'animo dei suoi personaggi che da Santen, il moccioso disturbato di mente, alla trepidante "recluta" Sanguèta", allo stesso pittore straziato dai rimorsi? vengono rappresentati plasticamente, nella forza dei loro gesti e delle loro pulsioni. Ne risulta una dolente, irosa e stravolta coralità, in cui la pronuncia sboccata, la proverbialità disillusa, la torbida elementarità si dispongono in trenodia. II Mietitore che, appartandosi dalla consueta danza macabra, intrattiene i villani con parole affilate e insieme avvilite, sta lì a sanzionare una storia irredimibile. Il racconto procede a strappi e dissociazioni, a scarti temporali e inversioni di marcia, alternando alla voce dei personaggi l'occhio della scrittrice (la terza persona). Un intervento che serve a dare fluidità al racconto ma rivela soprattutto un desiderio di immedesimazione (va detto a questo punto che il materiale composito, a piani intrecciati, del romanzo rende superflua e disturbante la cornice in cui Laura Pariani discorre con la Scrittrice, nel tentativo forse di dilatare, di attualizzare, il senso della sua storia). Lei si sente dunque parte del coro, e trascinata dalla lingua della sua gente. Perché, a ben vedere, "la Signora dei porci" è soprattutto il racconto di una lingua declinante o perduta, ritrovata nelle sue asprezze e tenerezze, attraverso proverbi, filastrocche, detriti folkIoristici, vivide inventive sprezzature. Non si arrenda il lettore, specialmente chi non abbia radici settentrionali, davanti alle prime difficoltà e oscurità del testo. Che perlopiù si sciolgono e recuperano il loro significato nel corso della lettura. E' per il tessuto linguistico carezzato e sollecitato con affettuosa violenza, per il suo corpo vivo dotato di naturale forza evocativa che le pagine di Laura Pariani resteranno impresse nella nostra memoria. Una dolente irosa coralità, il racconto di una lingua declinante o perduta, ritrovata nella sue asprezze e tenerezze, attraverso proverbi, filastrocche, detriti folkloroistici, vivide inventive sprezzature.

"La signora dei porci" di Laura Pariani

di Pier Mario Fasanotti

In tempi di anemia letteraria, spicca, per densità di stile e forza evocativa, l'ultimo romanzo di Laura Pariani. Pagine forti, anche se difficili, squarci su un mondo povero e miserabile di fine Cinquecento, dove la desolazione della vita si intreccia con sortilegi e sogni. Siamo a Magnagu, paesino dell'Alto Milanese, brughiera di nebbia e di neve. E c'è un affresco, una sfrontata Erodiade che danza tra i maiali. Due le modelle: la misteriosa Signora dei Porci, di cui si parla a bassa voce, e la paesana Giacuma. Quest'ultima sarà trovata senza vita in un acquitrino. Interviene l'Inquisizione. Religiosi, come volpi che dormono, interrogano il paese, umiliato dai francesi e dagli spagnoli, piegato dai balzelli, strangolato da un'abissale povertà. La lombarda Pariani entra nelle case: "...Un camén cunt ul fogu di sterpi, un orcio, una lucerna, un sacco di farina di castagne, 'na manciata di sale... ". Nient'altro. Uniche felicità: copule notturne e sonnolenza da vino. La scappatoia: sogni o magie. Via dal dolore, di notte, con danze sfrenate, riti pagani, maialini che, al fuoco, puzzano d'umano. Accusa: maleficio. Pariani è abilissima nell'uso del dialetto. Domanda: un lettore pugliese o ligure non rischia di perdersi in questo affascinante plot linguistico?

Parla la scrittrice, in libreria con un romanzo su un processo del Cinquecento

Pariani: le mie streghe vengono dalla Bibbia

intervista di Fulvio Panzeri

Il suo è senz'altro tra i percorsi letterari più solidi e intensi espressi dalla narrativa italiana di questi anni Novanta. Dopo vari libri di racconti, Laura Pariani, pubblica ora un romanzo, La signora dei porci (Rizzoli) che per profondità, tensione espressiva e forza linguistica è senz'altro uno dei pochi "eventi" di quest'annata letteraria. Nella seconda metà del Cinquecento, in paese dell'alto milanese si svolge un processo per stregoneria, con l'accusa di maleficio, che coinvolge l'intero paese e mette a confronto due figure–cardine: la sfrontatezza di Erodiade e il candore di una Madonna–bambina. Con questa storia, Laura Pariani, per merito e intensità, si pone nella linea della maggiore tradizione lombarda, da Gadda a Testori. C'è un forte richiamo alla Bibbia in questo romanzo, riletta nell'ottica di una realtà contadina lombarda. Perché?

"Il primo libro che mi è stato regalato è stata la Bibbia. Mi veniva letto da mia nonna, da mia mamma e mi affascinavano molto le varie figure che erano protagoniste di quei racconti: Mosè, Giona, Saul e Davide. Li ho sempre percepiti, da piccola, come episodi non lontani nel tempo, ma come qualcosa che era accaduto in un immediato passato. Sono cresciuta quindi con questi racconti, in un ambiente contadino severo, non bello, in cui certamente Dio c'era e al quale non piaceva come noi eravamo. Era un Dio non sorridente, irato perché non gli si prestava l'attenzione sufficiente. Quello che percepivo era un Dio che vede il male, lo condanna e lo punisce. Ricordo grandi punizioni in quei racconti e l'ira di Dio era certa".

L'ascendenza biblica del libro, certi rimandi non si intuiscono solo a livello di contenuto. C'è anche una lingua che assume su di sé l'incedere della storia sacra, quasi una forma liturgica.

"E venuto da sé. La lingua è attacca alle cose che stai dicendo e a me piace molto essere trasportata dalla materia che ho in mano. Il linguaggio che i miei familiari usavano nel raccontare quelle storie della Bibbia era molto solenne e aveva sempre una massima finale. Mia nonna poi era portata ad infiorirlo con le sue espressioni. Quando ricerco il ritmo di certi racconti vado a quelle memorie: mi è naturale. Quella era la legge e quel linguaggio rappresenta totalmente quel mondo. Mentre scrivevo il romanzo sono andata a rileggere la Bibbia, per risentire quel fraseggiare che per me era l'unica maniera per dire certe parole".

In questa rilettura di oggi del testo biblico che cosa hai scoperto?

"Mi ha riportato alla mente il mondo della mia infanzia dopo la cacciata dal paradiso terrestre. Ci ho risentito, molto forte, il senso del giorno del giudizio. Del resto amo i personaggi che non scappano, che cercano quel giorno, che lo accettano perché sanno che finalmente male e bene verranno vagliati".

In "La signora dei porci" sono presenti le domande ultime, una sorta di interrogazione sul senso della vita. C'è una ragione precisa?

"L'ultima stesura del libro, iniziata nel 1996, è coincisa con una fase delicata e dolorosa della mia vita. Quando avvengono certe cose, quando ti devi confrontare con la morte, vai in crisi e allora ti chiedi qual è il senso di quello che stai facendo. Sono momenti in cui non puoi barare e devi assolutamente raggiungere delle risposte. O almeno cercarle. Queste risposte, scrivendo non si raggiungono, ma ci si chiarisce sul percorso che è necessario fare. Il bisogno di scrivere una storia come questa è stato quello di far vivere una serie di personaggi che mi obbligassero a fare i conti con la cultura in cui sono nata".

La struttura romanzesca è giocata sul tema del conflitto, con da una parte l'accusa e dall'altra la difesa, il tutto intuito in una dimensione corale. Perché?

"E' un po' anche il percorso della mia storia, sempre al bivio di uno scontro culturale vissuto drammaticamente: ad esempio vivere in un piccolo paese e andare a studiare in città, parlare due lingue, in pratica non sentirmi mai a posto. Così il momento del conflitto mi interessa e il romanzo mette a confronto la cultura del mondo contadino e quella degli eruditi: un tema che troviamo assai presente già nella letteratura medioevale. Qui il conflitto viene evidenziato dagli opposti dell'inquisitore, l'elemento maschile, e delle donne condannate, che rappresentano l'immaginario femminile. All'interno della stessa cultura contadina che ho conosciuto convivevano conflittualmente tante cose: la religione, la magia, la superstizione ad esempio". Il tema di fondo è anche il dolore, quello vero, patito dentro se stessi... "Vivo in completo isolamento dal resto della cultura letteraria italiana. Quindi quando scrivevo questo romanzo avevo molti dubbi perché lo intuivo come un libro sul dolore. Mi dicevo: "Stai scrivendo un libro in un mondo che è sordo al dolore. Perché lo stai scrivendo, quando l'apparato tecnologico in cui siamo immersi non accetta questa realtà che nel mondo esiste?". Eppure sono convinta che tocca agli scrittori parlarne. E' l'unica cosa che possono fare. La letteratura di consumo che sta dilagando risponde ad un bisogno del lettore che vuole solo sognare e non riflettere e chiede delle favole che non esistono. A me interessa soprattutto questa infelicità che è la nostra vita, perché vorrei capire la ragione per cui si soffre".

Nelle pagine di diario che raccontano l'elaborazione del romanzo parli del mondo di oggi, intuendolo "senza sangue" e "sprofondato nel nulla"...

"Non mi fa paura questo presente, ma ci sono cose che ho voglia di dire. E' pericoloso questo corriere dietro a strani messaggi che promettono la felicità, a facili ricette per risolvere i propri problemi. Non si scrive per evadere. E' esperienza più faticosa. Oltretutto scrivere richiede una dose di severità. Si tratta di giudicare se stessi, di far vivere i personaggi senza tirarsi indietro. Vivo la scrittura come un dubbio continuo, come passione, quasi qualcosa di cui non si può fare a meno. E' il compito quotidiano, cui ci si deve dedicare, magari con fatica. Si tratta di lavorare con estrema serietà in questo piccolo calvario quotidiano. A volte, del resto, la scrittura è come una specie di possesso. I personaggi si impadroniscono della tua vita. Tu devi vivere con loro fino a che non hanno detto quello che dovevano dire".

C'è anche la forza di una lingua complessa che reinventa l'italiano, attraverso locuzioni dialettali e spagnolismi. Da dove deriva la necessità di questa scelta?

"Il dialetto e la reinvenzione della lingua mi danno modo di avere una tastiera più ampia, una lingua che ha il peso della materia e quindi uno slancio più forte. Sono convinta che il dialetto non è una lingua bassa, ma una lingua profonda in quanto lingua materna e quindi legata ad un tempo più vivido. Rispetto alla lingua italiana può dare ancora i brividi; anzi trasportando in italiano certe espressioni e certi suoni mi stupisco di quanto la lingua italiana debba al dialetto".

La Gazzetta del Sud, 12 novembre 1999

Due libri di Laura Pariani e Serena Foglia

Dalla signora dei porci ai volti della maternità

di Giuseppe Amoroso

Una storia del passato, ambientata nel "tempo del c'era volta e una volta non c'era". La scrittrice colloquia con un anonimo interlocutore: ha un'aria incantata, questa donna malinconica, divorata dall'ombra; considera la vita solo come lontananza e perdita; spia, nella sua antica casa, i soffi degli abitanti di un tempo, e ascolta una "selva notturna di voci ambigue", sempre attenta ai gesti "disperati", alle favolose onde di immagini scomparse. Vuole evadere dal quotidiano, ma attraverso i personaggi di un romanzo che accompagna al "limite del cielo della luna". Da questa scansione –ponte gettato su un vuoto di vertigine –la vicenda narrata da Laura Pariani, in La signora dei porci (Rizzoli) assume un movimento oscillante fra due enigmi: quello della parola, che tutto può e tutto trasforma nella nebulosa fatata di musica e volti, in un assedio e in una deriva; e quello della memoria, che numera e vuol chiarire ma si affolla di fantasmi: e tanto più li rincorre e ne è perseguitata, tanto più si ritrova in un'indomabile corrispondenza di quotidianità e allucinazione. Un remoto rumore, brusio o soffocato urlo di perdizione sale da un paesino dell'Alto Milanese, chiuso nelle sue follie, in un labirinto di orrori, superstizioni, pallide luci, viscosi silenzi, tenebre e paure; sale da Magnàgu, terra di confine, dove l'Inquisizione celebra il processo a tre donne della stessa famiglia, accusate di stregoneria. Dominano il fosco intrico, specchiato da una natura che sembra compiaciuta "d'astenersi dal dare colori al mondo", due dipinti, con soggetto due figure femminili diametralmente opposte, la sibillina signora e una giovane contadina, mentre in un crescendo di visionarietà, si intrecciano le esistenze degli autori dei dipinti, quelle delle due modelle, la frenetica festa dei Santi innocenti, una roccia con un foro dal quale sembra di sentire "ventare una corrente d'aria fredda che sa di bosco", e l'incubo costante del gran mietitore, che arriva per la porta grande e semina la morte, sotto un cielo irraggiungibile, "come una beffa senza suono". Irrompe, tra fragore, silenzio e cantilena, una lingua dai molti spessori, opulenta e ferrigna, dolce e irsuta, colta e dialettale, giuridica e ludica e chiassosa e di nuovo ilare e docile alla nostalgia. Ora si allarga a raccogliere tutte le voci possibili e gli echi e quel che si perde e deve, invece, tornare, perché così è la vita, uno schianto, un ritorno; ora si avvita intorno al proprio patrimonio di canto, e non vuole essere più di quel che la musica sussurra, promette, dissolve; ora è pura testimonianza, certificato neutro, verbale indeformabile ma, se appena lo tenti, pronto a illustrare non con accumulo d'archivio, bensì con forza d'esempi impensati, sovrasensi e accorgimenti segreti. Ha qualcosa di monumentale la pagine di Laura Pariani: l'oscuro splendore dell'iscrizione, il vaticinio e il rimpianto dell'epigrafe, la tenerezza e la sacralità di un parlare ermetico, oracolare, pronunciato con una semplicità così assoluta da sciogliere pure le resistenze volutamente tenute su quell'estremo lembo della realtà che si scioglie in un "vuoto di sette meraviglie". Parteggia per l'improvvida cicala della celebre favola, la madre che, nel giardino della sua vecchia villa, risponde alla figlia Cecilia, la quale le chiede dove siano andate a finire le formiche, un tempo leste a invadere armadi e divani. Parla la donna, invasa dall'eco della "morbida indolenza" di certi pomeriggi estivi. Così si schiude, con una scena di dolce confidenza familiare, il racconto–saggio, Maternità (Rizzoli) di Serena Foglia: e subito snoda da un occasionale spunto una serie di considerazioni che si innervano felicemente nel tessuto dimostrativo, realizzando un deciso e sempre alimentato incontro di problematiche, talvolta pure sottili e dense di risvolti, con le pieghe più intriganti di un circuito di azioni, di un insospettato tracciato parabolico. Piccoli episodi ben definiti nel loro spazio, una memoria che transita quasi sfiorando la riflessione più impegnata, la spinta extravagante che non si avventa solo sulla conquista di nuove conoscenze, ma descrive, si diletta di particolari, spia un ritaglio di natura, un guizzo di personaggio, creano un flusso discorsivo dal quale la pagina, lindissima, prende quel di più di calore che le consente di iniettare un fremito della materia severa. Si discute di alcuni valori e costumi della società per definire (e storicizzare) il ruolo di genitori e figli; si chiamano in campo i fattori psicologici e sociali più rilevanti, mentre l'autrice da uno sguardo al passato, non esitando nell'affrontare anche certa immagine "drammaticamente negativa" dell'infanzia, elaborata dalla teologia. Tesi di autori di ogni tempo e latitudine, parole forti di predicatori si alternano con brillanti citazioni di aneddoti all'interno di un percorso ricognitivo lungo il quale si allineano varie tipologie di madri (vittima, possessiva, iperprotettiva, autoritaria, vendicativa...) questioni in apparenza marginali (riscattate tuttavia dall'estro di un dibattito critico), ventagli di sistemi educativi, rilevamenti statistici, inchieste. Non mancano il tema della malattia e della morte, frammenti di racconto con un alto coefficiente di sofferenza e, contrappunto positivo, la fiducia nel non voler arrendersi alla fatalità e al luogo comune.

Fissiamo bene questa Milano perduta

di Gian Marco Walch

(...)sempre di Rizzoli, ma letteratura pura, La signora dei porci di Laura Pariani: in un suggestivo e sorprendente impasto linguistico, l'affascinante affresco di un processo per stregoneria nel paesino di Magnagu.

La Provincia Pavese, 20 novembre 1999

Voci di fine secolo. Le cose care tornano sempre in un angolo della memoria

di Walter Minella

"O forse non è rimasto nulla di quel tempo: le corti abbattute, sparite le radici... Non si tratta di nostalgia, credimi; solo che il meccanismo della nostra mente funziona sempre così che le persone e le cose che amiamo di più sono quelle che ci hanno abbandonato per sempre". Prendo a prestito queste parole dalla grande scrittrice lombarda Laura Pariani per esprimere con la sua intensità il sentire che sta a fondamento anche dell'ultimo libro di Mario Lodi. La sostanza comune di questi due libri, pure così diversi per impianto narrativo ed esito artistico, potrebbe essere espressa così: si tratta di ricordi. Di vicende autobiografiche, in Lodi; di sogni, a volte più reali del reale, per la forza della rievocazione fantastica, nella Pariani. Beninteso, mi rendo conto che sarebbe iniquo paragonare un fedele raccontatore di storie come Lodi, forse il più bravo maestro elementare che l'Italia abbia avuto nel secondo dopoguerra, con una geniale scrittrice come la Pariani, la cui raffinatissima ultima opera è scritta per metà nell'irto dialetto dell'alto milanese, con un effetto di distanziamento, di scurimento del testo, a volte magnifico. Non è questo l'intento di Lodi, che scrive in un italiano normalizzato (in cui pure a volte senti affiorare l'antico dialetto cremonese): un italiano efficace come strumento di comunicazione piana, distesa, non solo di una vicenda personale, ma di un mondo, di un'esperienza collettiva che oggi è generalmente dimenticata. L'indicatore più efficace di questa dimenticanza può essere costituito dal dialetto. Quanti di noi capiscono il dialetto? E quanti lo sanno parlare? Approssimativamente direi che la risposta varia con le generazioni. I nostri ragazzi, in maggioranza, parlano più o meno bene l'inglese; ma non solo non parlano, ma neanche, per lo più, capiscono il dialetto. I loro genitori spesso capiscono, ma generalmente non parlano il dialetto. Bisogna risalire ai nonni, uomini e donne di settanta o ottant'anni, per trovare di norma un perfetto bilinguismo tra italiano e dialetto. La storia di questa abrasione della memoria collettiva è in sostanza questa. Nel secondo dopoguerra gli italiani presero, a livello, per così dire, molecolare, la decisione di cominciare a parlare in italiano nella comunicazione quotidiana e di non trasmettere ai figli le loro competenze linguistiche originarie, cioè dialettali. Una decisione difficile, soprattutto per i più vecchi, che spesso conoscevano solo il dialetto e parlavano poco e male l'italiano (per esempio, nel libro della Pariani ho ritrovato con emozione il verbo dell'alto milanese "burdegas", sporcarsi, che mio nonno buffamente italianizzava così, ammonendo la nipotina: non bordegarti, patanin! Non sporcarti, piccolina). Fu un progresso, fu un regresso? Sospendiamo il giudizio: diciamo che, comunque, oggi la situazione si è ribaltata rispetto ad allora. Noi oggi rischiamo di venire sommersi non dai dialetti, ma da un'ondata di mondialismo ovunque identico. E così di perdere una memoria collettiva millenaria, che nel dialetto appunto si era sedimentata, e che era espressiva di una vita abissalmente diversa dalla nostra: tanto che a raccontarla ai ragazzi di oggi sembra quasi una favola. La diversità stava nella povertà e nella ricchezza. La povertà: credo si potrebbe dire con un paradosso che il più povero extracomunitario di oggi viva meglio del più benestante tra i contadini dell'altro ieri. Comodità che per noi oggi sono tanto ovvie da non essere più neanche considerate (l'acqua corrente o i servizi igienici in casa, per esempio) cinquant'anni fa erano privilegio di una ristrettissima élite. E allora dove stava la ricchezza del mondo di ieri, potrebbe obiettare uno dei nostri ragazzi? Anche qui è difficile raccontare, a chi non ha vissuto quel tempo, che meraviglia fossero il Ticino, o il Po, o le lanche. Acque in cui c'erano i, gamberi. Il bagno nel fiume come assoluta normalità. I pesci nelle rogge. Le lucciole. E così via. Le storie che raccontano Mario Lodi (e, a un livello superiore di raffinatezza espressiva, Laura Pariani) sono storie del mondo di ieri: scene di vita quotidiana nel mondo delle cascine padane prima della guerra, Lodi; una vicenda di caccia alle streghe nell'alto milanese nella seconda metà del Cinquecento, la scrittrice. Ma insomma, qual è la trama? potrebbe chiedere un lettore impaziente. Nei racconti di Lodi, non c'è trama, o comunque non sarei in grado di riassumerla in poche righe senza deformarla. Quanto al testo della Pariani, decisivo è il coro di voci varie che, a solo o intrecciate, danno il colore musicale della tragedia: gli italianisti di valore, che a Pavia non mancano, sapranno sicuramente ricercare queste tonalità con la necessaria perizia filologica e critica. Ma forse in occasione del Natale anche qualche lettore della Provincia Pavese, non necessariamente anziano o esperto, proverà il gusto di immergersi nel mondo di ieri con l'aiuto della scrittrice di Turbigo o del maestro di Piadena.